La arquitectura es una disciplina que exige gran cantidad de inversión. Desde la vivienda hasta la planificación urbana, los recursos económicos que deben destinarse son siempre elevados, En la sociedad del valor, hastío, autoexigencia y cansancio – que diría Byung-Chul Han- la economía es tomada como una consideración prácticamente – y en exclusiva – cuantificable. Todo tiene un coste de mercado. Y no hace mucho tiempo, las grandes inversiones parecían – sobre todo ante el gran público – estar sólo ligadas a grandes proyectos, haciéndonos creer que calidad y presupuestos elevados eran un binomio sólido. Grandes operaciones urbanísticas, edificaciones museísticas representativas, ciudades monotemáticas, definieron el nuevo espíritu de los tiempos, aquel que se cimentó sobre la especulación y el desarrollo insostenible de todos aquellos que, sintiéndose nuevos ricos, también creían poseer la verdad que otorga el dinero de los necios. La veneración a la opulencia desmedida transformó barrios, ciudades y lugares; homogenizó el territorio pues no había ciudad pequeña o grande, bien sea de la España Vacía o de la Llena, que buscase en el beneplácito de la “buena” arquitectura el ídolo o tótem que debía representar el devenir del continuo progreso – económico y no cultural – de sus ciudadanos.

Aquellos años ocultaron el hacer de otras arquitecturas de menor escala, más silenciosas, de mayor respeto. El ejemplo de algunos arquitectos, fue la excusa para que socialmente la profesión fueses identificada por muchos como una élite de creadores de frívolos espacios imposibles – en todos los sentidos – que derrochaban el presupuesto. Diversos escándalos, que vincularon la práctica urbana y arquitectónica con el poder desmedido construyeron una perspectiva negativa de la sociedad hacia la profesión. Los tiempos han cambiado. La dimensión y escala de la mayor parte de las obras propuestas merecen una reflexión profunda; que dejan entrever las dificultades profesionales de nuestro tiempo y el destierro respecto de las grandes operaciones urbanísticas o edificatorias.

El capital demuestra que no quiere riesgos, que su valor está en la seguridad y sólo esta se obtiene si se trabaja con los dóciles, los que acatan el bussines plan o el trazado de la hoja Excel dictada desde los despachos del poder; sustituyendo la palabra arquitectura por negocio.

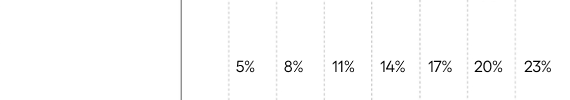

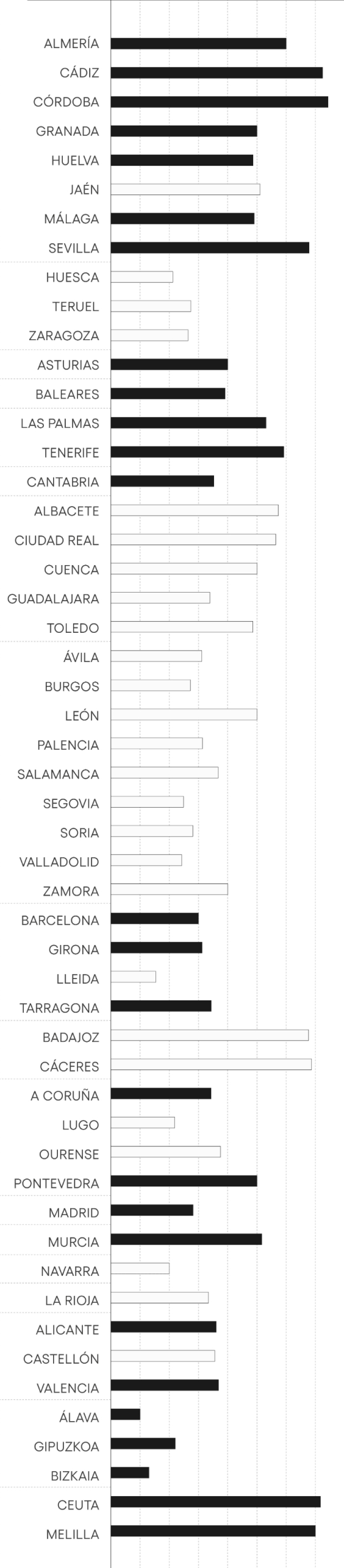

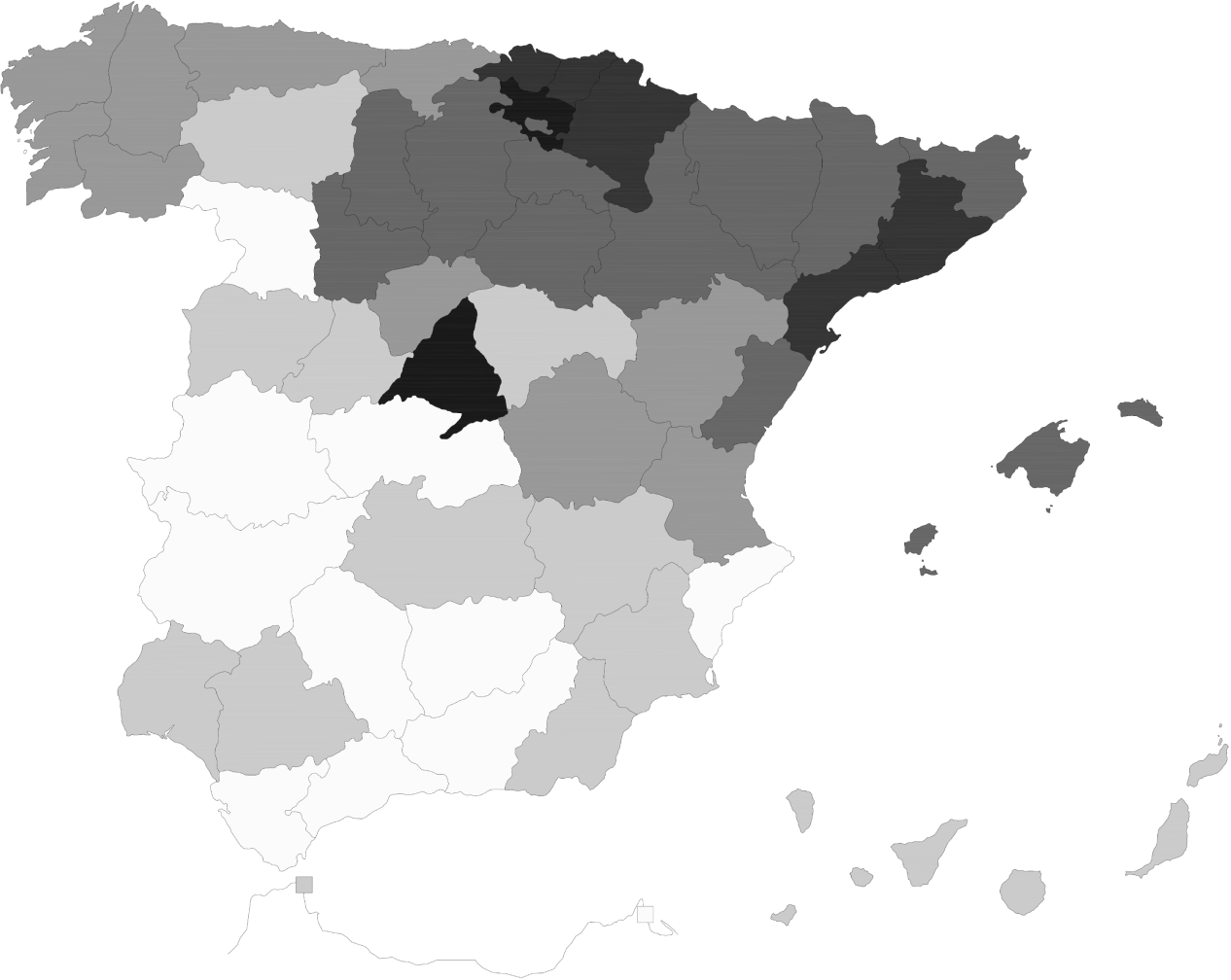

Es posible que la actual densidad de lo construido exceda de lo asumible, que ya no haya lugar para un nuevo pabellón o un centro de congresos; o que tal vez ya no es posible en una sociedad cada vez más precarizada, con una memoria muy próxima a los recientes excesos. Probablemente, en su mayor parte, la actitud hacia la pequeña y mediana escala se haya convertido en el refugio del ámbito propositivo y del debate. Es innegable que el arquitecto, o mejor dicho el estudio de arquitectura, está excluido de la oportunidad de hacer ciudad, de las infraestructuras urbanas, de la gran escala definida en términos dimensionales, por medios, carencias, personal, infraestructura o simplemente por ser incómodo. La rebeldía es un precio. El ejercicio tradicional de la profesión está cada vez más acotado, circunscrito a realizaciones que abordan en su mayor parte intervenciones reducidas, rehabilitaciones o reformas de escaso presupuesto. Es por ello, que es necesario resituar la profesión, aprender de las estrategias sociales, abordar nuestra exclusión social y reclamar nuestra acción como agente dinamizador de la economía y el bienestar. Y probablemente esa respuesta sea tan diversa como el territorio en el que actuamos.